相続について

相続を選択する前に知っておきたいこと

被相続人が死亡すると相続人は、被相続人に一身専属する権利・義務を除く一切の権利・義務を承継することになります。プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれある場合に、プラスの財産の方が明らかにマイナスの財産より多い場合には単純に相続する(単純承認)と思います。しかし、マイナスの財産が明らかに多い場合やどの程度の負債があるのか不明な場合には、単純承認を行ってしまいますと、一切の権利と共に義務も背負うことになりますので、負債が遺産より多い場合は相続人自身の財産で弁済しなくてはなりません。つまり、相続人は相続により負債を背負う状態になります。これでは相続人に負担が生じてしまいます。

相続財産が債務超過にある場合、相続人がその債務を免れる為の方法は、

(1)相続放棄をして一切の権利義務を承継せず、相続人としての地位から離脱する方法(相続放棄)

(2)相続はするが被相続人の義務は相続によって得た財産の限度で負担し、相続人自身の個人財産で弁済する責任は負わない方法(限定承認)とがあります。

相続人はいづれの方法も自由に選択することができますが、どちらを選択するにしても「自己の為に相続が開始されたことを知った日」から3ヶ月以内に判断しなくてはなりません。 相続方法の選択は相続放棄を行うべきであった場合に、放棄をしなかったことで自分の固有財産まで失うといった不幸な事態を避ける為にも十分に調査し、判断を行う必要があるといえます。

相続の流れ

① 被相続人の死亡=相続の開始→7日以内に死亡届の提出※相続の開始は被相続人の死亡 以外に、失踪届によっても開始される。→失踪届は家庭裁判所の失踪宣言確定後、10日以内に提出する。

② 相続人調査=相続人は誰なのか決定しなければなりません。

イ 遺言書の有無について確認して下さい。

遺言有→遺言書に記載あるように相続人が決定します(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認後に開封)

遺言無→遺産分割協議により決定します。

ロ 戸籍謄本等を取得し相続人を確認・決定しなければなりません。

<収集する戸籍>

相続人を確定するために必要な被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類とはどんなものでしょう。戸籍謄本の種類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票があります。

戸籍謄本

戸籍と聞いて思い出すのがこの戸籍謄本で、いわゆる現在の戸籍です。

除籍謄本

戸籍に記載されている人が、もし死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると、名前が×で抹消されていきます。これを除籍といいます。全員が除籍されたり、本籍地が移される(転籍)と、その戸籍は除籍という呼び名に変わります。この除籍の写しが除籍謄本です。これも相続人調査で必要な戸籍です。

改製原戸籍改製

戸籍はこれまでに法令が変わることにより、何度か改製されているのですが、この法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍の事です。なぜ、作り変えられる前の戸籍である改製原戸籍が必要かというと、改製後の戸籍には、その時に必要な情報しか載っていないためです。戸籍謄本を収集して相続人を確定したとしても、それだけでは不十分で、改製原戸籍を取得しておかないと、その他の相続人の存在は分かりません。この改製原戸籍に相続人が一人でもいた場合、相続人すべての合意が必要な遺産分割協議書は無効となります。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際、この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。戸籍の附票は、住所を確認するために必要とされます。

謄本と抄本

戸籍、除籍、改製原戸籍には、それぞれ謄本と抄本があります。謄本と抄本の違いですが、謄本は役所に記録されている戸籍の原本をそのまま写した文書のことをいいます。これに対して抄本とは、原本の一部を抜き出して写した文書の事を言います。戸籍に載っている人の中で一人の情報だけを知りたいような場合は、抄本を取得しますが、相続手続きにおいては、基本的には謄本を取得します。

③ 財産調査

イ 相続をする財産を調査し、財産の目録を作ります。

ロ プラスの財産(資産)とマイナスの財産(借金などの負債)を確認する。ハ 相続方法を決定する。

a.単純承認 → 一般的な相続の方法

b.相続放棄 → 相続財産のすべてを放棄する方法

c.限定承認 → プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法

(注)相続放棄も限定承認もしないで死亡の日より3ヶ月が経過すると、単純承認したものとみなされます。

④ 遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成

遺産分割協議

相続人が1人だけでなく、2人以上いる場合には、相続財産をどのように分けるかという問題が生じます。遺言があれば遺言の通りに分割(分けます)されます。遺言がなければ法定相続分(民法に定められている)にしたがって分割しますが、相続人全員で話し合い相続人全員の同意があれば、どのように分割してもかまいません。どの遺産を誰がどういう割合でどのように分けるかを決めるために相続人間で話し合うことを遺産分割協議といいます遺産分割には、いつまでにしなければならないという期限はありません。しかし、放っておくと、相続人が亡くなったり、新たに相続人が増えたりと、相続関係が複雑になってしまいトラブルが生じる可能性があります。早めの遺産分割協議をお薦めします。

遺産分割協議書

一般的には相続人が複数の場合に、法定相続分と異なる遺産の分配方法を定めた場合、遺産の分配方法を書類に記すものを遺産分割協議書と言います。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、後日の紛争の蒸し返しを防止するため、また次のような場合に必要となるので作成しておきましょう。

ⅰ不動産を遺産分割によって所有権の移転をする場合→所有権移転登記の申請の際に遺産 分割協議書が必要

ⅱ被相続人の銀行預金等を遺産分割協議で相続人のうちの誰かが取得して解約や名義変更する場合→銀行等の金融機関が預金者の死亡を知ると相続人同士のトラブル防止などのため金融機関はその人の預金口座を凍結します。凍結を解除するため銀行から遺産分割 協議書の提出を要求されることもあります。

ⅲ相続税の申告の際、法定相続分と異なった遺産分割をした場合→税務署から遺産分割協 議書の提出を要求されます。

⑤ 各相続財産の手続→必要書類の回収 不動産の相続登記申請その他財産の名義変更

⑥ 相続税の申告と納付手続き→ 10ヶ月以内に納付

⑦ 相続手続完了

相続サポート業務

相続サポート業務

①戸籍取集サポート業務(相続人調査)

1,相続手続を行うために必要な戸籍謄本を取得します。

法定相続人(亡くなった方の遺産を受け取ることができる者)を確定させるため戸籍により被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査する必要があります。

相続手続きを行う場合、様々な場面で「戸籍」が必要となります。、相続が発生したらまずは初めにやるものです。

戸籍の取得は専門知識がないと大変手間です。当事務所では相続人様の代わりに戸籍収集を代行いたします。

2,料金

戸籍1通2,200円(税込)+実費(戸籍の手数料や郵送代)

例:当事務所で8通戸籍謄本を取得した場合は、17,600円(税込)と実費が発生します。

②相続関係図の作成業務

1, 相続関係図とは、被相続人(相続される人)と相続人(相続する人)の関係を一覧図としてまとめたものです。

相続関係説明図があれば、誰がどういった関係で相続人になるのかということが一目瞭然にわかるようになっています。

家系図と混同されますが、家系図との違いは、書式がある程度決まっていることと、あくまでも相続人が中心になって書かれている点です。

家系図の場合は、始祖から子孫に至るまでずっと繋がっていますが、相続関係説明図の場合は、相続される本人を中心として、親や子、孫が記載されます。

2, 相続関係説明図が必要になるケース

相続関係説明図が必要となるケースは多岐に渡りますが、一般的なのは相続で名義を変えたいとか、相続のために借金の調査をしたいので、信用情報機関に照会をするなどの時に必要となることがあります。

3 ,料金:22,000円(税込)

③法定相続情報一覧図の取得業務

- 法務局で発行可能な法定相続情報一覧図を当事務所が代理申請します。

- 法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明したものです。 法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本の代わりに相続関係を証明できるようになり、相続登記や預金の解約などの相続手続が楽になります。 しかも法定相続情報一覧図の写しは、法務局で何通でも発行可能です。

- 相続関係図と法定相続情報一覧図の違いは以下の通りです。

相続関係説明図 | 法定相続一覧図 | |

記載内容 | 比較的自由に記載できる | 必要事項が決められている |

利用場面 | 戸籍関係書類の原本を返還してもらえる | 戸籍関係書類の提出を省略できる |

証明力 | ・公的な書類ではない | ・公式に認証されている |

料金:33,000円(税込)

④預貯金口座の相続手続業務

1,銀行に預金の口座名義人の死亡を通知すると、預金等の引き出し・入金の取り扱いが停止され(これを「口座の凍結」といいます)、相続人全員の同意のもとで解約または名義変更の手続きをするまでお預け入れや支払いが停止されます。

なぜかというと法律上は、故人死亡と同時に相続が開始し、故人名義の預金口座は、相続人全員の共有財産となるため、銀行側としては、相続人同士のトラブルを防止するために、故人の死亡を知ったときから預金口座を凍結し、その後の口座からの入出金一切を受付けてくれません。そのため預貯金口座の相続手続を行う必要が生じます。

当事務所では、預貯金の相続手続きもお取り扱いしているので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

2,銀行預金の相続手続きに必要な書類(金融機関によって必要書類が若干異なります。)

※戸籍の集め方は

※遺産分割をした場合

※遺言書がある場合

※公正証書遺言以外の場合は裁判所で検認手続きをしたもの

3,料金:1口座55,000円(税込)

⑤遺産分割教示魚の作成業務

1, 遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。 遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。 遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

2, 遺産分割協議書が必要になるのは、主に以下のような場合です。

・遺産を法定相続分のとおりに分割しない場合

・名義変更する遺産がある場合(不動産の相続登記など)

・預金を引き出す場合

・相続税を申告する場合

・のちのトラブルを防ぎたい場合

③遺産分割協議書の内容

遺産分割協議書の具体的内容としては、基本的に被相続人の名前、死亡日、本籍地、最終住所地を記載するほか、被相続人の財産についてそれぞれ細かく記載して、誰が相続するのかを記載します。最後には、必ず相続人全員の署名と押印が必要になります。

④料金 : 55,000円

遺言書

公正証書遺言

公証役場で、公証人に作成してもらう遺言のことをいいます。

公証役場で作る遺言書

公正証書遺言とは、証人2名の立会いのもとで、公証人が遺言者から聞き取った内容をもって遺言書を作成するものです。

自筆証書遺言

遺言者が、遺言者が自筆で書く遺言のことです。

自分で書く遺言書

遺言者自身が遺言の本文・日付・氏名を自書し、押印することにより遺言書を作成するもの

- 証人二人以上の立会いがあること。

- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

- 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

- 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

- 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

- 形式的不備で無効になる心配がありません。

- 偽造ではないかと疑問を持たれることもなく、争いになる危険性が少ない。

- 遺言内容が明確なため、遺言の執行も円滑にされる

- 遺言書の偽造や変造がされるおそれがない

- 遺言能力をめぐる紛争が起きにくい

- 遺言書の検認手続きが不要

(詳細説明有⇒https://tama-sozoku-partners.com/3type-igonsyo/)

- 公証人に提出する書類収集の手間がかかる

- 証人2名を用意する必要がある

- 公正証書作成の手数料が発生する

1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2.自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

→ この点については、法律が改正され、自筆証書遺言の方式が緩和されました。改正法は、平成31年1月13日に施行されます。(改正後の民法968条)

3.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(997条1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

4.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

-

- いつでもどこでも遺言書を作成できる

- 公証人の費用がかからない

- 相続人たちへ思いを伝えやすい

- 相続が発生するまで遺言の内容を他人に知られずに済む

- 本当に本人が全部書いたのか、偽造ではないか、別の日に本当は書いたのではないか、などと疑問が持たれやすく、紛争が起きる

- 法律で要求された要件を満たさなければ無効

- 遺言書を書いても、誰にも発見されずに遺産分割がなされてしまうことや、相続人の一部により破棄されたり、隠匿されたりする

- 遺言の方式が厳格のため敷居が高い

- 遺言書の内容の特定が不十分な場合、遺言の執行が困難となる

- 遺言能力の有無を巡り関係当事者間でもめてしまう可能性がある

- 遺言書の検認手続きが必要なため、相続人の手間が増える

- 遺言書を遺言者自身で保管しなければならないため、紛失のおそれがある

- 遺言書が偽造・変造されてしまう可能性がある

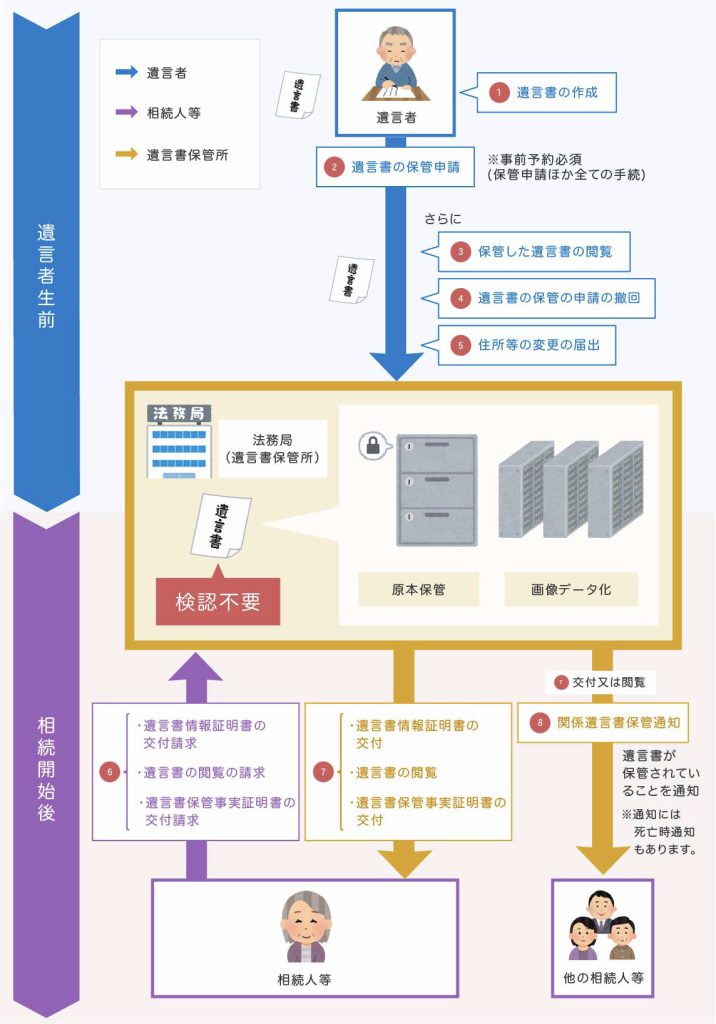

法務局の補完制度

遺言書補完制度とは

- あなたの遺言書は,法務局において適正に管理・保管されます

- 相続開始後,家庭裁判所における検認が不要です

- 相続開始後,相続人等の方々は,法務局において遺言書を閲覧したり,遺言書情報証明書の交付が受けられます

- 通知が届きます

遺言者の方ができること

- 遺言書保管所(法務局)へ自身で作成した自筆証書遺言に係る遺言書を預けること

- 預けた遺言書を見ること

- 預けた遺言書を返還してもらうこと

- 遺言書を預けた時点以降に生じた自身の住所・氏名その他事項の変更を遺言書保管所(法務局)に届け出ること

遺言者の保管の申請

<ステップ1> 自筆証書遺言に係る遺言書を作成する

<ステップ2> 保管の申請をする遺言書保管所を決める

<ステップ3> 遺言書の保管申請書を作成する

<ステップ4> 保管の申請の予約をする

<ステップ5> 遺言書保管所に来庁し,保管の申請をする

<ステップ6> 最後に保管証を受け取る

④こんな方に必要

・子供がいないので兄弟が相続人になってしまう。

・財産を残したい人がいる。

・財産をあげたくない人がいる。

・相続人以外の人に財産をあげたい。

・前妻の子供がいる。

・遺言書の書き方がわからない。

・会社を長男に継がせたい。

・相続人同士が不仲である場合

・相続財産が少ない場合

・一部の相続人に生前贈与を行っている場合

・相続財産の中に自社株式がある場合

・前妻との間の子が相続人になる場合

⑤流れ

ご相談から遺言作成まで

事前のご相談→財産状況の確認→遺言内容についてのご相談→遺言書の条項案のご提案→遺言公正証書の作成

遺言書の保管から遺言執行まで

遺言書の保管、定期的ご照会→遺言書の開示→遺言執行者への就任→財産目録の作成・開示→遺言の執行